加齢黄斑変性とは

加齢黄斑変性とは、加齢を原因として黄斑に障害が生じ、視力低下などの症状を引き起こす病気です。

加齢黄斑変性とは、加齢を原因として黄斑に障害が生じ、視力低下などの症状を引き起こす病気です。

白内障や緑内障と比べると知名度は高くありませんが、欧米では失明原因となる疾患としてもっとも多くなっています。また近年は国内でも、失明原因の第4位になっています。

以前は治療の難しい病気でしたが、現在は複数の新しい治療法が開発され、視力の維持や改善が可能です。

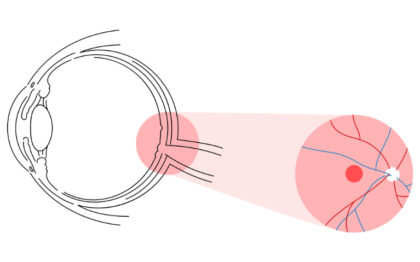

黄斑とは

目の奥には、光を感じる網膜があります。そしてその中心にある直径1.5mm~2mm程度の範囲の組織を「黄斑」と言います。

黄斑にはキサントフィルという色素が豊富にあり、黄色をしています。黄斑が障害されると、黄斑以外の網膜に異常がなくても、著しい視力低下などが起こることがあります。

加齢黄斑変性の分類

加齢黄斑変性の分類は、大きく 「萎縮型」 と 「滲出型」 の2つに分けられます。

萎縮型

細胞の萎縮によって黄斑が障害され、視力が低下します。滲出型のような新生血管の発生はありません。

進行は緩やかですが、現在のところ治療法が確立されていません。

また、萎縮型から滲出型へと移行することがあります。

特徴

- 網膜の中心にある黄斑が徐々に萎縮し、視力が低下する。

- 進行が比較的ゆっくりで、初期は自覚症状が少ない。

- 有効な治療法は確立されておらず、進行予防のために抗酸化作用のあるサプリメント(ビタミンC・E、ルテインなど)が推奨されることがある。

滲出型

日本人に多いタイプです。網膜の裏側などで脆い新生血管が生まれ、その新生血管から血液・血液成分が漏れ出します。漏れ出した血液・血液成分が黄斑を障害することで、視力が低下します。

特徴

- 異常な新生血管(脈絡膜新生血管)が発生し、出血や浮腫を引き起こして急激に視力が低下する。

- 進行が速く、放置すると失明のリスクが高い。

- 抗VEGF薬の硝子体注射が主な治療法で、新生血管の成長を抑えることで視力の維持や改善が期待できる。

滲出型の方が重症化しやすいため、視野のゆがみ(変視症)や視力低下を感じたら、早めに眼科を受診することが重要です。

このような症状はございませんか?

- 視野の中心がぼやける、かすむ

- 文字が読みにくくなった(新聞や本の文字が見えにくい)

- まっすぐな線がゆがんで見える(窓枠や横断歩道の線が波打って見える)

- 視界の中心が暗くなる、見えにくい部分がある

- 色の識別がしにくくなった(色がくすんで見える)

- 片目で見ると違和感があるが、両目だと気づきにくい

- 暗い場所で見えにくくなった(暗順応の低下)

加齢黄斑変性は初期には気づきにくいことが多いため、気になる症状があれば早めに眼科を受診しましょう。

見え方をセルフチェック!

普段、私たちは両目で物を見ています。そのため、片目の黄斑が障害された場合にも、反対側の目で見えやすさや視野が補われ、症状に気づけないというケースが少なくありません。

眼科の検査でも用いられる「アムスラーチャート」を使用すれば、このような片目の症状の早期発見につながります。簡単にできるセルフチェックですので、ぜひお試しください。

加齢黄斑変性の原因

加齢黄斑変性の主な原因は、加齢です。黄斑部の、特に網膜色素上皮細胞の老化が、加齢黄斑変性の発症に大きく影響しているものと考えられます。

加齢黄斑変性の主な原因は、加齢です。黄斑部の、特に網膜色素上皮細胞の老化が、加齢黄斑変性の発症に大きく影響しているものと考えられます。

またその他、高血圧、心血管疾患、喫煙習慣、食生活の乱れ、遺伝などの影響も指摘されています。

また、男性の発症率は女性の約3倍と、男性に多い病気です。

加齢黄斑変性の検査

視力検査

加齢黄斑変性の主な症状である、視力低下の有無を調べます。

アムスラー検査

片目で格子状の図を見て、その見え方を調べる検査です。物が歪んで見える、コントラスト低下、中心部の見えづらさ等の症状の有無が分かります。

眼底検査

散瞳薬で瞳孔を開いた状態で、眼底にある網膜の状態を調べます。黄斑部の新生血管、出血、萎縮の有無などが分かります。

蛍光眼底造影検査

蛍光色素を腕の静脈から注射し、新生血管の状態を撮影・観察する検査です。新生血管の形、位置、その活動性などが分かります。

光干渉断層計(OCT検査)

黄斑の断面を調べる検査です。むくみの程度、新生血管の状態を三次元的に把握することができます。

加齢黄斑変性の治療

萎縮型の加齢黄斑変性

萎縮型の加齢黄斑変性については、現在のところ有効な治療法がありません。

萎縮型から滲出型へと移行することがあるため、経過観察は必要です。

滲出型の加齢黄斑変性

滲出型の加齢黄斑変性については、以下のようにいくつかの治療法があります。

視力の維持・改善が可能です。

硝子体注射(抗VEGF薬治療)

脈絡膜の新生血管の発生にかかわるVEGFを阻害する「抗VEGF薬」を硝子体に注射する治療です。通常、まずは4週ごとに計3回注射します。その後は経過を観察しながら、必要に応じて追加注射を行います。

光線力学的療法

光感受性物質(ビスダイン®)を点滴で投与し、その上で低出力のレーザーを病変へと照射する治療です。

治療後48時間は、強い光に当たらないように過ごさなければなりません。また、1回の治療で終了するとは限りません。

本治療は、眼科PDTの認定医のみ行えます。

レーザー治療

黄斑の中心から離れた位置にある脈絡膜新生血管に対して、レーザーを照射し凝固させる治療です。

病変が黄斑の中心に及んでいる場合には、適応外となります。

手術

脈絡膜新生血管を抜去する手術、黄斑を移動させる手術などがありますが、現在は、ほとんど行われません。