黄斑疾患とは

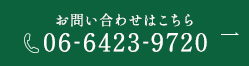

黄斑は、網膜の中央に位置し、ものを見る際に最も重要な役割を果たす部分です。視力や色の識別、細かい文字を読む機能などは、黄斑の健康に大きく依存しています。しかし、加齢や病気の影響により、黄斑に異常が生じると、視力の低下や視界のゆがみ、中心部が見えにくくなるといった症状が現れます。

黄斑は、網膜の中央に位置し、ものを見る際に最も重要な役割を果たす部分です。視力や色の識別、細かい文字を読む機能などは、黄斑の健康に大きく依存しています。しかし、加齢や病気の影響により、黄斑に異常が生じると、視力の低下や視界のゆがみ、中心部が見えにくくなるといった症状が現れます。

黄斑疾患にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとして黄斑上膜・黄斑円孔・黄斑浮腫・硝子体黄斑牽引症候群が挙げられます。これらの疾患は、それぞれ原因や進行の仕方が異なりますが、いずれも視力の質に大きな影響を及ぼします。早期発見・早期治療が重要であり、定期的な眼科検診が予防や進行の抑制につながります。

黄斑上膜

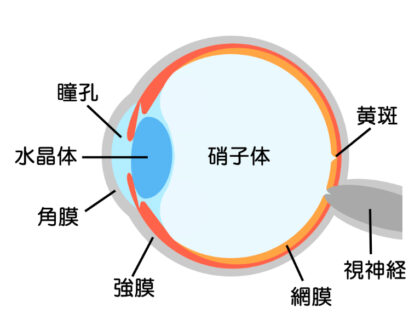

黄斑上膜とは、目の奥の網膜の中心にある「黄斑」に、透明な薄い膜が形成される病気です。「黄斑前膜」とも呼ばれます。

黄斑上膜とは、目の奥の網膜の中心にある「黄斑」に、透明な薄い膜が形成される病気です。「黄斑前膜」とも呼ばれます。

黄斑の視細胞は縦横に整然と並んでいますが、この膜によって引っ張られると、その並びが乱れ、物が歪んで見える、視力低下などの症状を引き起こします。

黄斑疾患の中でも、特に頻度の高い病気です。

原因

主に、硝子体の老化に伴う収縮が原因となっています。その他、網膜剥離、網膜裂孔が原因になるケースも見られます。

黄斑円孔

黄斑円孔とは、黄斑に直径0.1~0.5㎜程度の小さな孔(あな)があき、徐々に視力が低下する病気です。通常は片目に発症しますが、主に加齢を原因とするため、数ヶ月~数年の差でしばしば反対側の目にも発症します。

黄斑円孔とは、黄斑に直径0.1~0.5㎜程度の小さな孔(あな)があき、徐々に視力が低下する病気です。通常は片目に発症しますが、主に加齢を原因とするため、数ヶ月~数年の差でしばしば反対側の目にも発症します。

中高年の、特に女性によく見られます。

原因

主な原因は加齢です。加齢によって硝子体が収縮し、後部硝子体剥離が起こることで黄斑が引っ張られ、孔があきます。その他、強度近視、打撲などの外傷、嚢胞様黄斑浮腫などが原因になることもあります。

黄斑浮腫

黄斑浮腫とは、黄斑に液体が溜まり、むくむ(浮腫が生じる)病気です。視神経が障害されることで、物が歪んで見える、視力低下、コントラスト低下などの症状が引き起こされます。

原因

糖尿病網膜症、ぶどう膜炎、網膜静脈閉塞症による眼底出血など、眼疾患が原因になることが多くなります。

硝子体黄斑牽引症候群

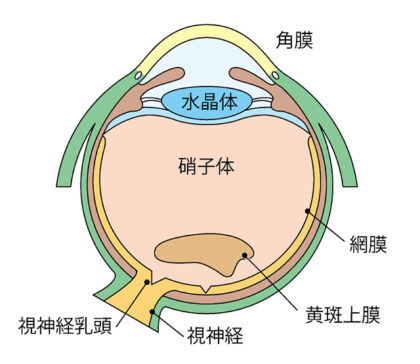

硝子体黄斑牽引症候群とは、眼球の大部分を占める「硝子体」が黄斑を引っ張り、黄斑が変形する病気です。物が歪んで見える、視力低下などの症状を伴います。進行すると、黄斑円孔を合併することがあります。

原因

主に、加齢に伴う硝子体の老化が原因となります。老化によって硝子体が収縮し、自然に剥がれるのではなく、一部強く癒着した黄斑を引っ張り続けることで、黄斑が変形します。

その他、糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症などがある人、網膜剥離の手術・レーザー治療を受けた人は、硝子体黄斑牽引症候群の発症リスクが高くなると言われています。

黄斑疾患の症状

黄斑上膜・黄斑円孔・黄斑浮腫・硝子体黄斑牽引症候群は、すべて黄斑に異常をきたす疾患ですが、症状には共通するものもあれば、それぞれ特有の症状もあります。

疾患ごとの特徴的な症状

黄斑上膜

ものがゆがんで見える(特に片目で見ると顕著)

黄斑円孔

視界の中心が黒く抜ける(暗点)、ものが小さく見える(小視症)

黄斑浮腫

視力低下が進行しやすい、視界がぼやける

硝子体黄斑牽引症候群

視界のゆがみが強い、視力低下が徐々に進む

どの疾患も「視力低下」や「視界のゆがみ」といった症状は共通しますが、黄斑円孔では視界の中心が抜ける暗点、黄斑浮腫では進行しやすい視力低下など、それぞれに特徴的な症状があります。

視界の異常に気づいたら、早めに眼科を受診し、適切な検査を受けることが大切です。

見え方をセルフチェック!

普段、私たちは両目で物を見ているため、片目で何らかの異常があっても、その症状に気づけないということが少なくありません。

「アムスラーチャート」を使ったセルフチェックでは主に、物が歪んで見える、コントラスト低下、中心部の見えづらさの有無などが分かります。

黄斑疾患の検査

視力検査・眼圧検査

基本的な検査として、視力の低下や視界のゆがみの程度を確認し、併せて眼圧の測定を行います。

眼底検査(散瞳検査)

瞳孔を広げる目薬(散瞳薬)を使用し、眼底を詳しく観察する検査です。黄斑の異常の有無や進行状況を確認できます。

光干渉断層計(OCT)

網膜の断面を詳細に撮影する検査で、黄斑の構造や異常を高解像度で可視化します。黄斑上膜や黄斑円孔の形成、浮腫の有無などが確認できるため、診断や経過観察に非常に有用です。

蛍光眼底造影(FAG)

造影剤を用いて眼底の血流を調べる検査です。特に黄斑浮腫の原因となる血管の異常や漏れを確認するのに適しています。

造これらの検査を組み合わせることで、黄斑疾患の種類や進行具合を的確に把握し、適切な治療方針を決定します。

視力の変化や見え方に違和感を感じた場合は、早めの受診が大切です。

黄斑疾患の治療

黄斑疾患の治療は、疾患の種類や進行度に応じて異なります。視力の低下が軽度で日常生活に支障がない場合は経過観察となることもありますが、進行すると手術や薬物療法が必要になることがあります。以下に、各疾患の治療法について説明します。

黄斑疾患の治療は、疾患の種類や進行度に応じて異なります。視力の低下が軽度で日常生活に支障がない場合は経過観察となることもありますが、進行すると手術や薬物療法が必要になることがあります。以下に、各疾患の治療法について説明します。

黄斑上膜

軽度の場合

視力の低下が軽く、日常生活に影響がない場合は経過観察となります。

視力低下やゆがみが進行した場合

硝子体手術を行い、黄斑上膜を除去します。手術により視力の改善が期待できますが、完全に元の状態に戻るとは限りません。

黄斑円孔

黄斑円孔の治療には、硝子体手術が行われます。手術では、硝子体を除去し、網膜を自然に閉じるように促します。手術後にはガスを眼内に注入し、網膜を押し付けて円孔が閉じるのを助けます。術後はうつむき姿勢を保つことで、円孔の閉鎖を促します。

早期に手術を行うことで、視力回復の可能性が高くなります。放置すると穴が大きくなり、視力の回復が難しくなるため、適切なタイミングでの治療が重要です。

黄斑浮腫

抗VEGF療法

抗VEGF薬(ルセンティス、アイリーアなど)を硝子体内に注射し、異常な血管の増殖や血管からの漏れを抑えて浮腫を改善します。

ステロイド治療

炎症が原因の場合、ステロイド薬の硝子体注射や眼内留置薬(オザルデックス)が使用されます。

レーザー治療

糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症による黄斑浮腫では、レーザー光凝固術で異常な血管を焼き固めることで、浮腫の進行を抑えます。

治療法は病状や原因に応じて選択されますが、抗VEGF療法が現在の主流となっています。

黄斑牽引症候群

症状が軽度の場合は経過観察となり、定期的に視力や黄斑の状態を確認します。

症状が進行し、視力低下やゆがみが強い場合は、硝子体手術を行います。硝子体を除去することで牽引力を取り除き、黄斑の変形を改善します。

進行すると黄斑円孔を引き起こすことがあるため、早めの治療が望ましい場合もあります。