眼底出血とは

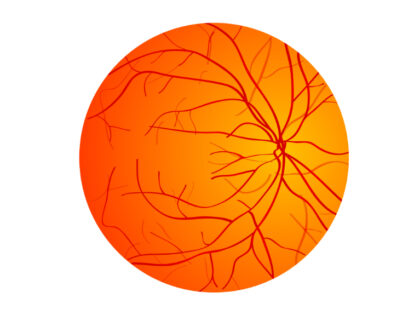

まず「眼底」とは、眼球の奥(後方)にあたる部分を指します。ここには網膜、脈絡膜、視神経、血管などが含まれます。

まず「眼底」とは、眼球の奥(後方)にあたる部分を指します。ここには網膜、脈絡膜、視神経、血管などが含まれます。

そして、この眼底で生じる出血が、「眼底出血」です。ほとんどは、網膜での出血となります。網膜の中心にある黄斑は、視力を司る重要な部分です。症状に気づいた時には、自己判断で放置せず、必ず当院にご相談ください。

このような症状はありませんか?

眼底出血を起こすと、主に以下のような症状が見られます。

- 視野にゴミや蚊のようなものがフワフワしている(飛蚊症)

- 視野の端で稲妻のような光が走る(光視症)

- 視野の欠け(視野欠損)

- 視野がぼやける

- 視力低下

網膜裂孔・網膜剥離、硝子体出血、ぶどう膜炎でも、似た症状が見られます。

眼底出血の原因

眼底出血の原因はさまざまですが、中でも特に多いのが糖尿病です。糖尿病と診断された方は、眼底出血、糖尿病網膜症の早期発見のため、定期的に眼科で検査を受けるようにしてください。

糖尿病

糖尿病伴う動脈硬化によって、網膜の血管が脆くなり、出血が起こりやすくなります。

高血圧

高血圧は、眼底の血管に負担をかけるため、出血が起こりやすくなります。

外傷

目の外傷によって眼底出血を起こすことがあります。網膜剥離の原因にもなりますので、目を打った時には症状の有無に関わらず必ず受診してください。

加齢

加齢によって後部硝子体剥離が起こると、眼底出血、網膜裂孔などのリスクが高くなります。

血液障害

血液の凝固異常、血小板異常などがあると、眼底出血のリスクが高まります。

新生血管

本来は必要のない新生血管は、正常な血管より脆く破れやすいため、眼底出血の原因の1つとなります。

ストレスや生活習慣の乱れで眼底出血に?

眼底出血は、糖尿病や高血圧といった生活習慣病との関わりの深い病気です。そして生活習慣病の原因となる生活習慣のうちの1つに、ストレスがあります。

眼底出血は、糖尿病や高血圧といった生活習慣病との関わりの深い病気です。そして生活習慣病の原因となる生活習慣のうちの1つに、ストレスがあります。

そのため、慢性的・過度なストレスが、間接的に眼底出血の発症リスクを高めるということがあります。またあわせて、食生活の乱れ、運動不足、睡眠不足などにも注意しなければなりません。

糖尿病・高血圧などの診断を受けている方は、その治療にしっかりと取り組むこと、そして定期的に眼科を受診し眼疾患の早期発見・予防に努めることが大切になります。

眼底出血の検査

視力検査

網膜剥離による視力低下の有無や程度を確認するための基本的な検査です。見え方の変化を数値化し、病状の進行や治療の必要性を判断する手がかりとなります。

眼底検査

網膜剥離の診断において、もっとも重要となる検査です。

散瞳薬で瞳孔を開いた上で、眼底の状態を観察します。網膜剥離が起こっている場合には、網膜の裂孔の周囲で剥離が認められます。硝子体出血などによって観察ができない場合には、超音波検査で代用します。

眼底写真

眼底の写真を撮影し、網膜の出血の状態を記録します。

OCT検査(光干渉断層撮影)

網膜の断層画像を確認します。浮腫みの有無、程度、範囲なども分かります。

血液検査・血圧測定

糖尿病、高血圧といった生活習慣病が疑われる場合には、血液検査や血圧測定を行います。

眼底出血の治療

眼底出血の主な治療として、以下のようなものがあります。

薬物療法

止血剤、出血の吸収を促す網膜循環改善薬などの内服を行います。

レーザー治療

網膜の障害された部位にレーザーを当て、凝固する治療です。残った細胞に、十分な酸素・栄養が行き渡るよう促します。

眼底出血を放置したら止まる?

眼底出血は、放置すれば自然に止まる場合もありますが、一概に「そのままで大丈夫」とは言えません。出血の原因や程度によっては、適切な治療が必要となるケースもあるため、自己判断で放置するのはリスクがあります。

眼底出血は、放置すれば自然に止まる場合もありますが、一概に「そのままで大丈夫」とは言えません。出血の原因や程度によっては、適切な治療が必要となるケースもあるため、自己判断で放置するのはリスクがあります。

たとえば、軽度の出血の場合は、体の自己修復作用により自然に止まることもあります。

しかし、糖尿病や高血圧、網膜静脈閉塞症などの基礎疾患が原因の場合、放置すると出血が再発したり、症状が悪化して視力低下を招く可能性があります。また、出血量が多い場合や、複数回にわたる出血が続く場合は、網膜へのダメージが深刻になり、早期の治療が必要となります。

いずれにしても、眼底出血が疑われる症状がある場合は、早めに眼科専門医による診察を受けることが大切です。正確な原因の特定と、適切な治療・管理により、視力の維持と健康な眼を守ることができます。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。