屈折異常

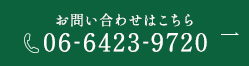

私たちが「物を見る」ということは、目に入った光は角膜・水晶体を通って網膜の上で焦点を結び、そしてその情報が視神経によって脳に伝えられることで成立します(正視)。

私たちが「物を見る」ということは、目に入った光は角膜・水晶体を通って網膜の上で焦点を結び、そしてその情報が視神経によって脳に伝えられることで成立します(正視)。

しかし、屈折の強さ、網膜までの距離の問題があると、網膜で焦点が合わず、物が見えづらくなります。この状態を「屈折異常」と言います。

屈折異常は大きく、近視・遠視・乱視に分けられます。

近視

近視とは、目に入った光が、網膜の手前(前方)で焦点を結んでしまう屈折異常です。

角膜・水晶体の屈折力が強かったり、眼軸長(眼球の前後の長さ)が長いことを主な原因とします。

眼鏡・コンタクトレンズの装用による矯正が可能です。

遠視

遠視とは、目に入った光が、網膜よりも奥(後方)で焦点を結んでしまう屈折異常です。

角膜・水晶体の屈折力が弱かったり、眼軸長が短いことを主な原因とします。

眼鏡・コンタクトレンズの装用による矯正が可能です。

乱視

乱視とは、目に入った光が目の中の一点で焦点を結ばず、物が二重に見えたり、歪んで見える屈折異常です。眼球が楕円形になることで、このようなことが起こります。

眼鏡で矯正できる正乱視と、矯正できない不正乱視があります。不正乱視の一部は、ハードコンタクトレンズによる矯正が可能です。

屈折異常の原因

屈折異常が起こる原因は、角膜や水晶体の屈折が強すぎる・弱すぎる、眼軸長が長すぎる・短すぎることにあります。

これにより光の焦点が網膜上で合わずに、近視や遠視、乱視になります。

屈折異常の検査

視力検査

視力の低下の有無を調べたり、矯正の際に必要になる眼鏡の度数を決めるために行う検査です。

近見視力検査

近い距離の視力を測定する検査です。調節力、老視(老眼)の有無などが分かります。

レフラクトメーター

近視・遠視・乱視の屈折異常の度数を調べる検査です。

屈折異常の治療

屈折異常は通常、眼鏡・コンタクトレンズによって矯正します。

しかし、それ以外にも以下のような治療・矯正手術によって、見え方の改善が可能です。

オルソケラトロジー

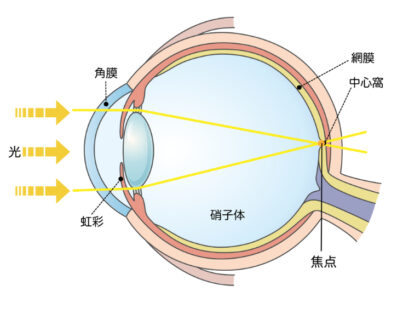

主に、近視や近視性乱視の方に有効となる矯正方法です。

主に、近視や近視性乱視の方に有効となる矯正方法です。

睡眠中に専用のハードコンタクトレンズ(OKレンズ)を装用し、起床後に取り外せば、日中を裸眼で過ごすことができます。

OKレンズは特殊な形状をしており、外した後を含めて一定時間、角膜の形を平らに維持することができます。これにより日中の近視・近視性乱視が矯正されます。ただし、毎晩の装用が必要です。

お子さんの近視抑制治療としても使用が可能です。

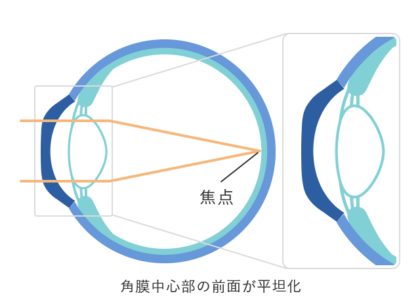

ICL(眼内コンタクトレンズ)

度数を調整したレンズを手術で目に挿入し、視力を矯正します。

度数を調整したレンズを手術で目に挿入し、視力を矯正します。

固定式であり、コンタクトレンズのような着脱・お手入れは不要です。生体親和性の高い、柔軟性のあるレンズを使用するため、割れたりする心配はありません。また、万が一の際には手術で取り外し、元の状態に戻せます。

レーシックに代わる、新しい視力矯正手術として注目を集めています。

レーシック

レーシック(LASIK)とは、角膜をレーザーで削り、カーブを整えることで視力を矯正する手術です。手術後は、基本的に何不自由なく裸眼で生活することができます。短期間で視力が回復し、ダウンタイムが短いことが大きなメリットとなります。

ただし、稀に近視が戻ります。また、ドライアイが起こりやすくなると言われています。

不同視

不同視とは、左右の目の視力の差が2D以上ある状態を指します。正視と屈折異常、弱い近視と強い近視、近視と遠視など、その組み合わせはさまざまです。

不同視とは、左右の目の視力の差が2D以上ある状態を指します。正視と屈折異常、弱い近視と強い近視、近視と遠視など、その組み合わせはさまざまです。

左右の目で見え方が異なるため、無意識に片目(よく見える方)を酷使して眼精疲労をきたすということがあります。またお子さんの場合、片目の屈折異常は気づきにくく、三歳児健診などでよく指摘されます。

近年は、不同視のことを一般に「ガチャ目」と呼ぶことがあります。

不同視の症状・見え方

二重視やずれた映像

物が二重に見えたり、左右の映像が微妙にずれて見えることがあります。これにより、文字や図形などが重なったり、位置関係が掴みにくくなる場合があります。

奥行き感の不安定さ

両眼からの映像が一致しないため、物体の距離感や立体感が正確に感じられず、物の位置を判断しにくくなることがあります。

視界のぼやけや疲労感

脳が大きさの異なる画像を統合しようと無理をするため、全体的にぼやけた印象を受けたり、長時間の作業で眼精疲労や頭痛が生じることがあります。

眼の不快感や集中力の低下

正常な視界を得るために余分なエネルギーを使うことで、眼の疲労感が強まり、結果として集中力の低下や目の痛みを感じることがあります。

不同視が原因で起こりうる病気

弱視

弱視とは、眼鏡をかけても視力が1.0に満たない状態を指します。

うち、片目で弱視が起こっているものを、不同視弱視と呼びます。

不同視の検査

視力検査

まず、一般的な視力検査を行います。不同視が疑われる場合、両眼で視力を比較することで、片方の目が明らかに異なる屈折異常を示すことがあります。

屈折検査(屈折異常の測定)

屈折検査では、オートレフラクトメーターや手動の屈折計を使用して、目の屈折状態を詳しく調べます。左右の目で異なる屈折異常がないか、またその程度を測定します。不同視がある場合、両目で異なる度数が確認されます。

角膜曲率検査

角膜の形状を測定する検査で、角膜の曲率の違いが異なる屈折異常を引き起こすことがあるため、角膜の測定が行われます。異なる角膜のカーブが屈折異常を引き起こしている場合、不同視が確認できます。

眼軸長の測定

眼軸長(眼球の前後の長さ)は屈折に大きな影響を与えるため、眼軸長の測定を行い、不同視の原因を特定します。特に近視や遠視が異なる度合いで現れている場合、この測定が重要です。

不同視の治療

コンタクトレンズ

不同視の程度が強く、眼鏡での矯正が困難な場合には、コンタクトレンズを使用します。

眼鏡ではどうしてもレンズと目の距離が離れてしまいますが、コンタクトレンズであればゼロ距離での使用ができるため、強い不同視にも対応ができます。